津乃吉のもののまわり

京都・東山五条に佇む佃煮屋「津乃吉」。明治初期に米穀商から始まり、昭和57年(1982年)より、京都の風土に合った佃煮などの商品の製造に舵を切り、今に至る。「食べ物は命を繋ぐもの」という考えのもと、定番商品の『山椒じゃこ』をはじめ、全ての商品を手づくりで一つ一つ心を込め、無駄なものは一切加えずに素材の味を引き立てつくり続けている。

株式会社津乃吉

京都府京都市東山区新宮川町通五条上る田中町507‐8

tel.075‐561‐3845

www.tsunokiti.com

京の佃煮屋としてのあり方

山に囲まれ、新鮮な海産物が手に入りづらかった京都では、食材を塩や味噌、醤油などで味付けし、保存性を高めて利用するのが主流だった。また、約400年以上日本の中心地として栄えた京都では、全国から食材が集まり、多様な食文化が根づいていた。京都の食文化は、食材の持ち味を引き出す「出汁」を中心に据え、ご飯を主食とし、一汁三菜を基本とする和食の特徴が色濃く表れている。「津乃吉」では、丁寧に出汁をひく。主流商品の「山椒じゃこ」には、昆布、花かつお、むろあじ節。「京だし」には、花かつお、かつお厚削り、うるめ節、さば節が使われる。全ての行程を手作業で行ない、素材の魅力を最大限に引き出した出汁のことを、店主の吉田大輔さんは「うちの宝物」と呼ぶ。

「津乃吉」は、明治初期に米穀商から始まった。昭和初期になり、大輔さんの父の和親(かずちか)さんが米屋の将来を案じて佃煮屋に転向した。その後2011年、大輔さんが31歳の時に後を継ぎ、「無添加京佃煮」として知られるようになる。大手食品メーカーに勤務していた大輔さんは、食品添加物を大量に使用する商品を扱う中で、父がつくる「津乃吉」の商品の魅力に改めて気付いたという。素材や原材料の生産者と直接会い、その人たちの顔を思い浮かべながら商品づくりをすること。自らの五感を使って素材と向き合い、良さを引き出すために必要な手間を十分にかけること。父が続けてきたものづくりには理念があり、その理念を守ることこそが「津乃吉」を続けることである。

「一見さんお断り」や「いけず」などの言葉に表されるように、京都で商売を続けることは簡単ではない。新しいことを始める際には、周囲との関係性に最大の注意を払い、信頼関係を保ちながら足並みを揃えていくような、バランス感覚が求められる。芯となる理念を守りつつも、次々と新しい取り組みにチャレンジする「津乃吉」の進化は、絶妙なバランス感覚の上に成り立っている。(小須田 彩理/WEBディレクター)

「料理」を通じて感じる、心躍る暮らし

津乃吉の商品は「加工品」ではなく「料理」だ。そこには、吉田さんの仕事が暮らしと密接なことが関係する。先代から後を継いだ当初、「仕事でつくるものだけが無添加なのはビジネス無添加ではないか」という言葉を受け衝撃を覚えた。それ以降、日々の暮らしでも、心から美味しいと感じる食材を選び、家族を想ってつくる料理を大切にしている。取材後の試食で食べた出汁の効いた卵焼きは美味しく、心と体が満たされるのを感じた。

昨今、人々は料理の楽しさを失いかけている。巷では“〇〇のタレ”や“〇〇の出汁”などの規格品で溢れ、手順通りに調理すればある一定のクオリティになる。誰かを想い、味見をして好みの味に調整したり、他の料理を作ろうという発想が生まれにくい。しかし、この調整や創造こそが料理の楽しさであり本質だ。津乃吉の商品を通じて、料理の楽しさを知ってほしいと吉田さんは語る。例えば「京だし」は鰹や昆布などの素材を活かした優しい味で、どんな食材にも馴染む万能調味料。「津乃吉」では、この「京だし」を使ったレシピを公開しているが、必要最低限の情報のみ記しており、作り手が好みに合わせてアレンジできる余白が感じられる。実際、お客様から共有されたレシピを元に商品化した「大根と生姜の煮切り漬」もある。津乃吉の商品を使って料理をしたというお客様の声が、吉田さんにとってこの上ない喜びだ。料理を通じて暮らしを心躍るものにするきっかけを与えてくれる、そんな店だ。(津田知香/会社員)

軸+柔軟=「津乃吉」らしい物づくり

約20畳程の加工場に、家庭用の小さな鍋と形の異なるさまざまな道具達、何度も鍋を移し替えながら行なわれる出汁づくり。一見、非効率に映る作業の中に「津乃吉」らしさがある。それは、“いい物をつくる”という絶対的な目的を軸に据え、その手段は自由に決めていいという選択の柔軟さである。物をつくる際は、素材を仕入れ、加工し、完成品として世に出す。安定して高品質な商品を提供するためには、仕入れ・加工段階で規格を決め、作業も規格化し効率化していくというのが一般的だ。しかし「津乃吉」では、一定の品質基準を設けつつも、素材の違いや、季節による自然なばらつきを許容している。「津乃吉さんに持っていったら何か美味しいものをつくってくれそう」と、知り合いの農家から材料が届くこともあるという。仕入れ段階で素材の違いを楽しみながらも、加工段階でばらつきを吸収する。出汁をひく際の温度は50度に保つために測定器で管理し、煮出しの時間は秒単位で決められている。また、味見をしながら調整を加えたり、ちりめんじゃこに混入している小さなエビやカニなどを目視確認しながら一つ一つピンセットで取り除くなど、手のかかる作業をしっかりと行なっているのだ。その理由は、「そうした方が美味しくなると分かっているから」というシンプルなもの。“いい物をつくる”という確固たる軸と、そこに辿りつくための柔軟さを持ち合わせた「津乃吉」の商品は、美味しさに繋がっている。(森 友紀/コンサルタント)

“好き”から生まれる循環

「食べ物は命を繋ぐもの」との考えに基づき、どんなに手間や時間がかかっても、手づくりで、無駄なものを一切加えないものづくりをする。その背景には「健やかである」ことが関係している。自然に近い素材でこしらえた食べ物を取り入れることで、健やかな身体を育む。後ろめたさのないものづくり、家族や友人、大切な人に心から薦められるものだけをつくることで、自分自身も身体・心・人全てに対して健やかでいられるのだ。「津乃吉」の“素材を活かし切る”という理念。「山椒じゃこ」の製造工程で生まれる出汁は「京だし」へ。だしに使用した昆布は「山椒昆布」や「しいたけ昆布」などの佃煮へ活かされる。流行りのSDGs的な発想ではなく、一つ一つの素材のつくり手の顔が思い浮かぶからこそ、最後まで使い切りたい……という純粋な思いが、無駄にしない循環を生み出しているのだ。商品として使い切ることができなければ、鶏のエサや、肥料にするなど、自分にとっても無理のない循環の方法を考えている。

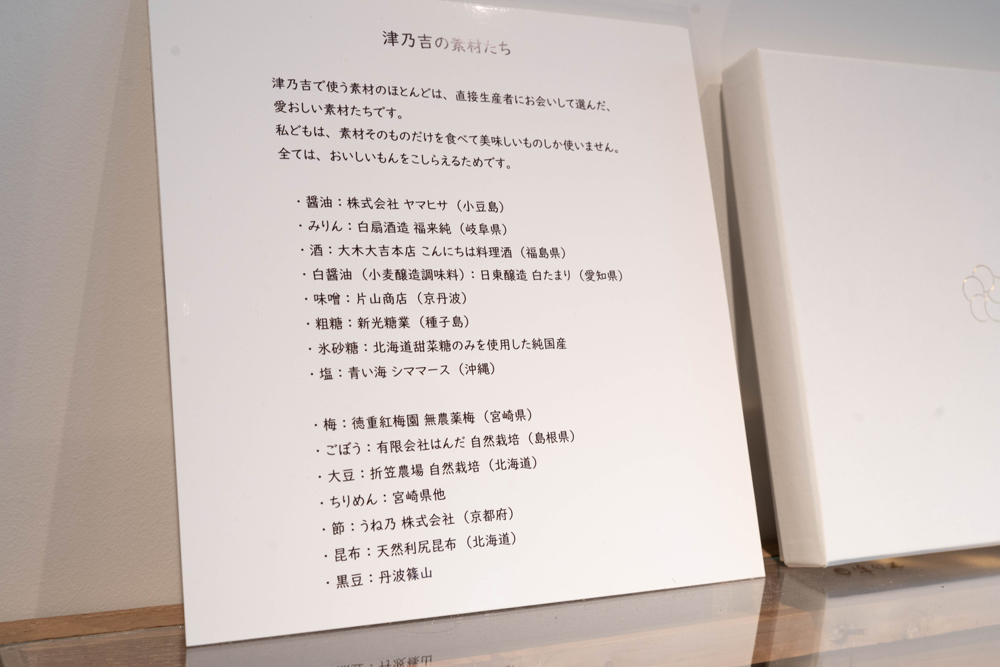

また、調味料は一つ一つこだわり、どんな調味料を使っているのか明確にするほど、自信をもってお薦めできるものだけを取り入れている。例えば「みりん」は岐阜県の「白扇酒造」のもの。「旨味が違うのか、しっかりと甘いのに、とげとげしさがないのが魅力」と目を輝かせる吉田さん。「どんな素材を使用しているのか、どうつくっているのか、後ろめたさがない」と、真っ直ぐな思いで語る吉田さんは少年のようで、好きという邪念のないシンプルな思いが人・自然にやさしいものづくりに繋がる。つくり手・料理人・食べる人、みんなを繋ぐ、そんな健やかな循環が生まれている。(大国 桜/イベント企画会社)

身の丈にあった正しい広がり方

2022年秋、吉田さんが津乃吉を継いで以来、最大のピンチが訪れた。ちりめんじゃこの原料であるシラスの漁獲量が激減したのだ。じゃこが無ければ、看板商品の「山椒じゃこ」はもちろん、派生してできる「京だし」などもつくれない。ため息と弱音が増えはじめたとき、吉田さんは仲間たちに津乃吉への応援メッセージを頼んだ。「素材の味を引き立ててくれる」「手と心をしっかりかけて作られている」「味わいたい味が、贈りたいぬくもりが、ちゃんとある」。仲間たちから届いた愛にあふれる言葉を前に「手間を惜しまず、素材にこだわり、活かし切ること、信じてきた道は間違ってなかった」と、吉田さんは自信を取り戻した。集まったメッセージは、津乃吉のホームページの『拝啓、津乃吉さん』というページに実を結んだ。

吉田さんは、鉄板焼きの店でのアルバイトで、自分が客の目前で調理したものを、お客さんが食べ、その瞬間の反応も見るという学生時代の経験から「食を通じて誰かと繋がりたい、誰かに料理を振る舞いたい」という思いを強く抱く。それが、仲間たちと定期的に開催する「ポテサラナイト」というイベントに繋がっている。仲間それぞれが考えた至高のポテトサラダから、誰のつくったものが一番美味しいかを決める企画だ。2022年に開催された大会では、一番出汁でじゃがいもを湯がき、京だしで味つけした、吉田さんの素朴な一品が優勝した。仲間たちの力作を比べながら味わうのは学びが多く、ポテサラという枠の中で掘り下げるのが面白い。イベントで交わる仲間の活躍は刺激になる。「僕たちもいつかもっと多くの人に知ってもらえるかな。でも……」と吉田さんは考える。急に広がらなくてもいい。手間を惜しまずに美味しさと向き合う仲間と、ゆるやかに繫がって応援しあう「身の丈にあった正しい広がり方」を思い描いている。(福田大展/団体職員)