撮影:佐々木 明日華

これからのリノベーションは「健康×快適×エコ」がスタンダード!ワークショップで断熱を身近に。

撮影:佐々木 明日華

京都のある場所で始まっている職住一体の物件リノベーション。2024年7月12日、13日に、施主と建築設計事務所、工務店の共同企画で「断熱ワークショップ」が開催されました。有効だとはわかっていてもまだまだハードルが高い「断熱」。その魅力を体感してきました。

イベント概要

「On Site Temporary Market 」

・主催:株式会社ロウエ

・協力:京都市、ひとともり一級建築士事務所、有限会社ひのでやエコライフ研究所、株式会社マガザン

リノベーションに伴う大量の ”廃材” と閉じられた空間 ” 現場 ” を活用した、LOOWE(FUCHES)主催のイベント。「断熱材」「廃材」という2つのテーマを掲げて、壁の中はどうなっているのか、断熱材とはどんなものなのか、捨てられるものはどう使えるか、現場にある材料をLOOWEメンバーと即興で加工する体験が行われた。

ところで、断熱材って見たことありますか?

会場は、コンクリートがむき出しで、まさに絶賛工事中という印象。完成形の想像が膨らむ築約40年の鉄骨造ビル2階の部屋で、断熱材ワークショップはスタートしました。参加者は20名ほど。建築関係者やSNSを見かけて立ち寄ったという参加者で賑わっていました。

まず、長年ワークショップを開催されている山見拓さん(有限会社ひのでやエコライフ研究所)による、断熱にまつわるお話しタイム。なんと日本では断熱性能が高いといわれる家でも海外だと最低基準レベルなのだそう。断熱を施していないため、冬の寒い時期は暖房を切るとすぐに室温が低下。せっかく温めた熱がすぐに逃げてしまい、温めるためにまた暖房をつける、という悪循環…。

山見さんの分かりやすい説明で室内環境の基礎知識や断熱対策をするメリットなどをインプット!

山見さんの分かりやすい説明で室内環境の基礎知識や断熱対策をするメリットなどをインプット!

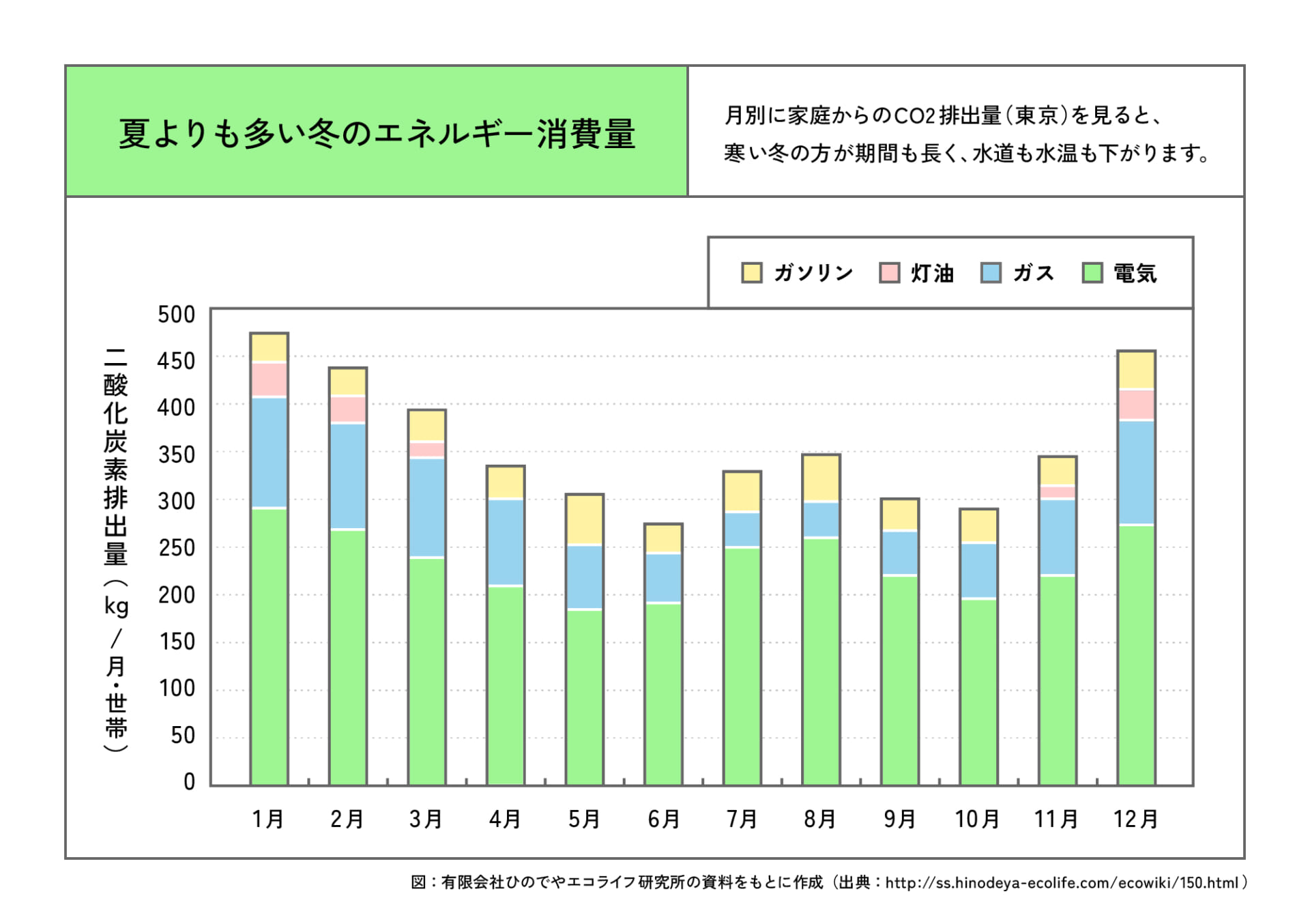

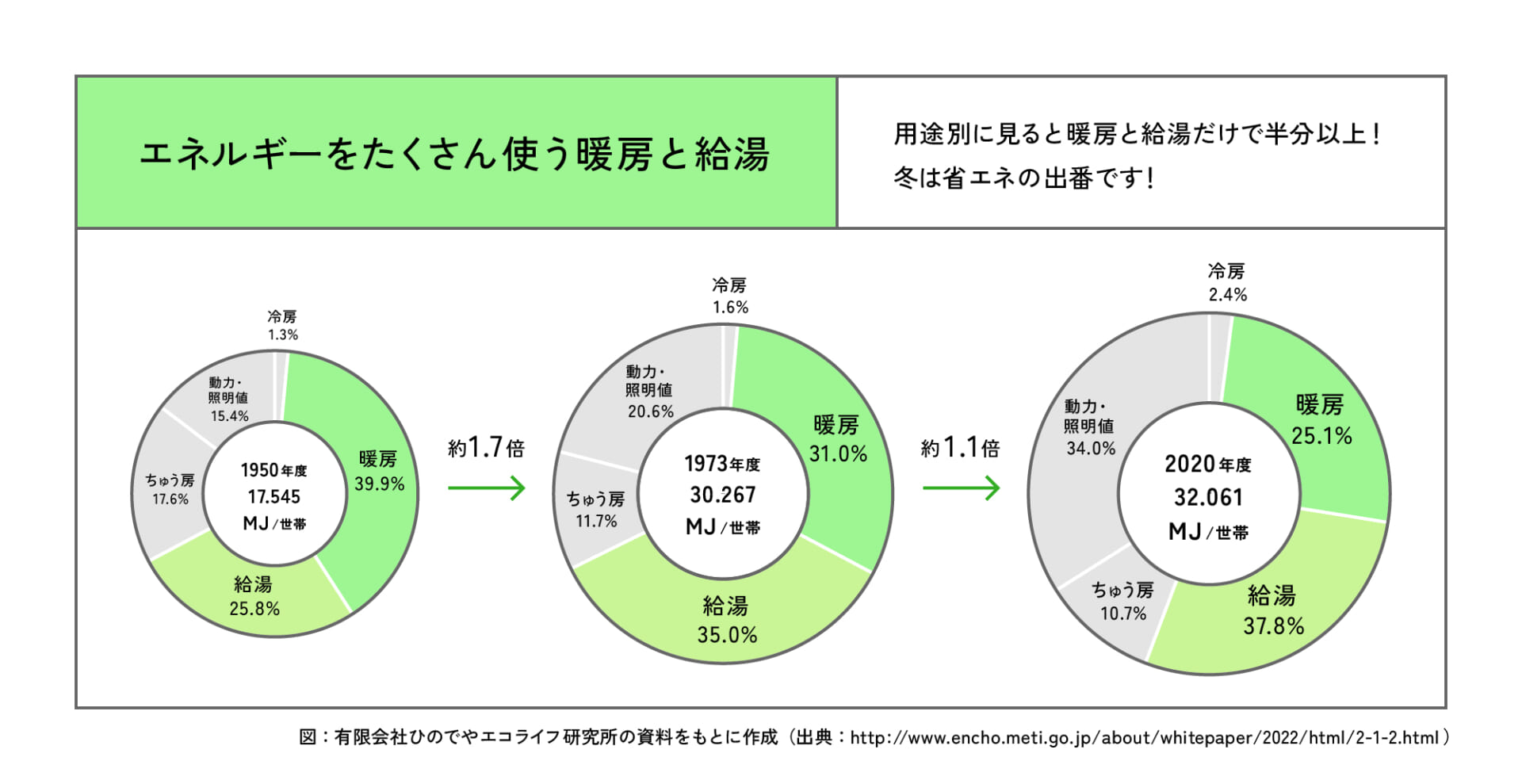

特に夏よりも冬の方がエネルギー消費量が多く、用途別にみると暖房と給湯だけで半分以上を消費しています。

冬は断熱、夏は遮熱。そう、熱が逃げにくく、入りにくい家にすることが大切なんです!室内の温度を守るのは、壁・窓・床。室内を囲う箇所に断熱を施すことで、均一な熱空間が維持できます。そうすることで体感温度に影響して、「快適だな」と感じられるようになるんです。

理想は温度むらのない住まい。断熱気密がしっかりした家は、夜間の室温低下も少なくなります。例えば冬なら暖房を止めた後、10度下がらない部屋がそれなのだとか。まず山見さんによる座学で断熱の有効性を改めて理解してから、ワークショップに取り掛かります。

部屋の隅に積み上げられている、板状の物体。なんとこれが断熱材。初めて触る断熱材は、一人でも持ち上げられるくらいの軽さ。「え、これがそうなのか!?」となんだか少し意外な感じがしました。断熱材にもグレードがあり、今回使われる断熱材は100ミリの厚みがある高性能なもの。壁にこの断熱材をパズルのように、一つひとつ隙間なくはめこんでいきます。これだけのことで、家が快適になるのかと、少し感動すら覚えました。

大人数人の手により瞬く間に敷き詰められる断熱材。約30分でワークショップは完了

大人数人の手により瞬く間に敷き詰められる断熱材。約30分でワークショップは完了

オープンな体験の機会は、いい気づきの場にもなった

そもそもなぜこの企画が生まれたのでしょうか。施主と建築家、施工者の3者に、家の設計にまつわるエピソードを伺いました。

−−家の設計において、断熱で工夫された点はどんなところでしょう。

岩崎さん(施主) 実は引っ越す前の住居も断熱住宅でした。電気代も抑えられて、快適だったので、予算が合うならば、新居も断熱住宅にしたいと考えていました。そんな時に、京都市の「既存住宅の断熱改修等補助金(※現在は受付終了)」の案内を知って、即決しました。

岩崎さん奥様(施主) 以前はマンションだったので、断熱のメリットは感じやすかったかもしれません。マンションは機密性が元々高いので。でも新居は鉄骨造なので、断熱は難しいだろうなと思っていました。

天井にあるピンクの塗装も断熱効果を見込んだものだそう

長坂さん(ひとともり・建築設計) そう、実は鉄骨造って、断熱に関しては工夫が必要なんです。鉄は熱伝導率が高いので、外気温の影響を受けやすく、断熱性能が下がってしまいます。そのために今回のリノベーションでは、鉄骨や金属などの建物の躯体の特性に合わせた断熱を施しています。

丹治さん(ロウエ・施工) 断熱の箇所については、ここはしっかりやった方がいいとか、ここは省略する方が素材感が活かせるなど細やかにディレクションされています。空間のイメージを壊さず、無理なく断熱性能を確保できました。

施主、設計、工務店のメンバーをはじめ多様な参加者が混じり合い、交流も生まれました

施主、設計、工務店のメンバーをはじめ多様な参加者が混じり合い、交流も生まれました

−−なるほど。そんな中での、断熱ワークショップでしたが。

岩崎さん 大規模な工事でなくても断熱はできるのだということを伝えるため、先行的な事例になればいいなと考え、設計と施工チームの協力を経て実現しました。

岩崎さん奥様 ワークショップを通して、断熱の仕組みや素材について知れたことが面白かったですね。私たちのような施主側の人にとって、普通は壁の内側はどうなっているのかわからない部分なので。過程に携わり素材を知れたことで、納得感を得ることができました。完成前と後を知ることができたので、自分ごととして他人にも説明できることも大きいです。

断熱材ワークショップが予想以上に早く終わったため、壁紙を剥がすワークショップを急遽開催!

断熱材ワークショップが予想以上に早く終わったため、壁紙を剥がすワークショップを急遽開催!

長坂さん これは断熱に限りませんが、実際に住まれる方が出来上がるまでの過程を見るということは、大切なことですよね。

丹治さん 家を建てる際にプロがしなければいけないことって、全体の3分の2程度。残りの3分の1は、初心者でもできることがたくさんあります。今回のようにオープンな形で、興味ある方を集めたイベント形式にすれば20分くらいでできますし、素材に触れることで「断熱」を身近に感じるきっかけにもなりますよね。ちなみに、最初から最後まで全部プロに任せるよりも、今回のようにDIYでやった方が多少節約できます。

誰もが快適な家に住んでいい。暮らしを今の時代に合った形に

−−断熱リノベーションのこれからについて、ご意見を伺いたいです。

岩崎さん 断熱改修には、補助金やローン減税などのメリットがあります。行政側がこういう制度を進めてくれると迷い無くできますね。ただ補助金の要項を読み込むことが素人には難しかったので、ハードルが少し高く感じる方もいるかもしれません。今回のように、理解のある設計・施工会社の方が側にいてくださると、施主側も安心できるでしょうね。

長坂さん 断熱住宅の事例は、新築だけでなく、リノベーションでももっと増やせると思います。断熱を意識しながら元々の素材や空間を生かした間取りのプランニングも可能です。さまざまな断熱ノウハウが広まっていけばいいなと思いますね。

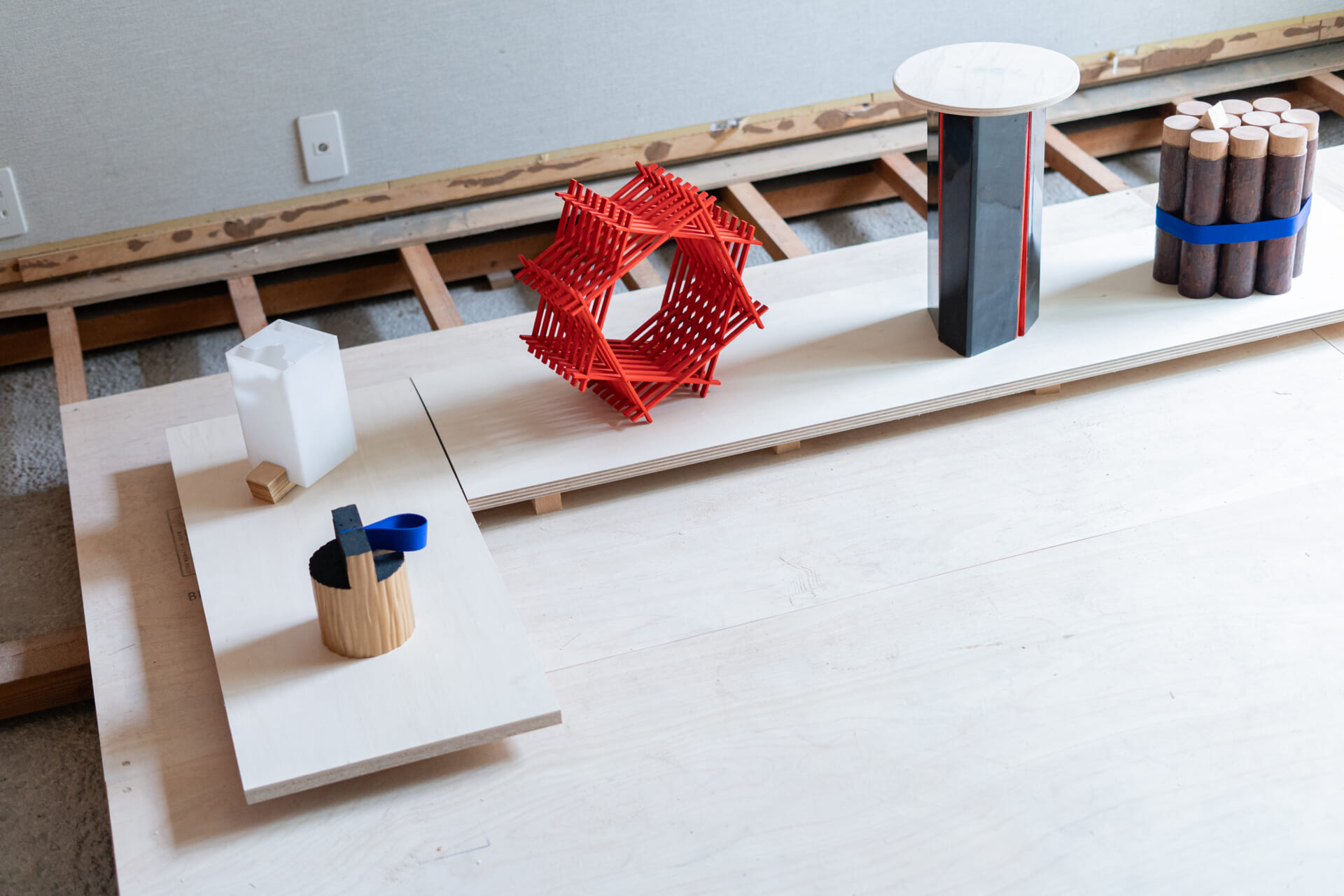

ロウエメンバーによる建築現場で出た廃材を活用してつくられた作品たち。興味深く眺める参加者も多く見られました

岩崎さん 今回の企画が象徴的だと思うのですが、豊かな家づくりの基準が変わってきているのでは、と感じます。今あるものや廃材を生かすリノベーションやゼロカーボンのための断熱リノベやZEH住宅など、地球環境に配慮した取り組みはまさに最前線ですよね。ちなみに、自然エネルギー100%で電気料金の一部が森林保全に使われる「みんな電力」も新居では取り入れようと思っています。

長坂さん 確かに。最近はそういう環境配慮への思考抜きでものづくりは語れないですよね。世の中の大きな関心事です。

サステナブルなミックスジュースマシン「MIX BIKE」も出動!ワークショップで疲れた身体にバナナジュースが染み渡ります

丹治さん 転換期かもしれませんね。“窓を開けて涼を取る” “火鉢やこたつで暖を取る”といった昔ならではの手法も素晴らしいのですが、そのままでは今の地球環境の変化には追いつかないのではないでしょうか。昔の日本人スタイルの暮らしから、今へと変化していくべきだと思います。いい意味でもっと豊かさや快適さに対してわがままになっていいかもしれません。

岩崎さん そう、納得感を持って暮らしたいんですよね。電気の消費量に罪悪感を感じたくないですし(笑)。この家では、豊かさを実現できる住まいとして期待感でいっぱいです。今後は、屋上緑化も検討中。自分たちが心地よいと思える暮らしを求めながら、環境への配慮も両立したいですね。

ベランダのウッドデッキは宝ヶ池公園の廃木を利活用したもの。このウッドデッキも市民ワークショップで設置を行いました

ベランダのウッドデッキは宝ヶ池公園の廃木を利活用したもの。このウッドデッキも市民ワークショップで設置を行いました

後日談

その後、リノベーションを終え新しい住まいでの生活が始まった岩崎さんに、実際に暮らしてみた感想を伺いました。

岩崎さん 実際に先日から暮らし始めましたが、当時の期待感は確証に変わりましたね。体感として温かいです。リビングは40畳の空間ですが、エアコン1台でまかなえています。電気代という点で見ても、生活直結のことなのでシンプルにありがたいですしね。

「みんな電力」の利用も実際に始めました。断熱による電気の節約、再生可能エネルギーの活用と、僕たちのできる範囲で資源循環サイクルにできる限り取り組んだリノベーションができたことに、大きな納得感を覚えています。京都市の補助金にも感謝ですね。こういう取り組みはもっと増えてほしいと思いますし、実体験として得たことを説得力を持って周囲に伝えていきたいですね。

既存住宅の省エネ性能ZEH(ゼッチ)水準化を促進するため、断熱改修に係る費用とそれに併せて実施する太陽光発電設備や蓄電池、省エネ機器(エアコン、調光式LED照明等)の導入に係る費用を支援します。

株式会社マガザン 代表取締役

1985年生、兵庫県三木市出身、山田錦農家の長男。京都精華大学非常勤講師。

広告会社、IT会社等での事業開発経験を経て、2016年株式会社マガザンを創業。複合施設「泊まれる雑誌マガザンキョウト」にて地域起点のコミュニティを育む。2022年食の循環プラットフォーム「CORNER MIX」を開業。ローカルカルチャーの体験価値を拡張する挑戦を続けている。京都起業家大賞優秀賞等を受賞。同賞審査員歴任。京都発脱炭素ライフスタイル2050メンバー。 吉田酒造店、稲とアガベ、農家、農業改良普及センター等での研修を含む7年間の構想と準備を経て、2024年11月に山田錦の共農共杯プロジェクト「心拍」を立ち上げ。 岩崎 達也の記事一覧へ >

建築・空間デザイン

主に店舗、住宅・町屋リノベーション、アート関連等、デザインを必要とする施工に携わるチーム。デザインを意識すると「アイデア」が生まれ、それを企画し社内に対してフォローアップすることで「意味」を考えることができる。またそれを末端の作り手として落とし込んで行くという循環を提供することを目指している。 株式会社ロウエの記事一覧へ >

建築デザイン

奈良町にひとともり奈良本店を構え、設計事務所、宿、ヴィーガンカフェを運営。「建築」「旅」「健康」をテーマに活動を行う。ひとともり一級建築士事務所では宿泊施設、飲食店、住宅、シェア型賃貸住宅など全国にて多種多様なプロジェクトの設計を行なっている一方で地元奈良のコミュニティと共に小さなプロジェクトの設計を行なっている。代表作に金沢香林居、青山の家、CORNER MIXなど。 ひとともり一級建築士事務所の記事一覧へ >

家庭での環境問題に関する取組支援

環境負荷の少ない生活(エコライフ)を広め定着させることを目的に、エコライフに関する情報収集・提供などを行う。独自の視点とアイディアと開発技術を持ち、行政、企業、団体の方たちとの出会いと環境問題を解決したいという双方の想いを大切にしている。アプリ開発、ワークショップの企画運営、自転車発電装置の提供など実績多数。 有限会社ひのでやエコライフ研究所の記事一覧へ >

ライター