撮影:佐々木 明日華

漆の可能性を広げる老舗「堤淺吉漆店」が挑む、「漆」の新しいカタチ

撮影:佐々木 明日華

伝統と未来をつなぐその姿勢が国内外から注目を集めている、堤淺吉漆店の新たな挑戦!モニターツアーに参加しながら、あらためて堤さんに漆への思いについてお伺いしました。

自然と人をつないでくれるのが「漆」という素材

−−本日はお時間をいただきありがとうございます。まず、堤さんの経歴についてお伺いできますか?

堤卓也さん(以降、堤さん) 僕は堤淺吉漆店の四代目です。京都生まれですが、若い頃は京都を出たくて(笑)、北海道大学の農学部に進学しました。そこで畜産を学びながら、チーズを作ったり馬に乗ったり、スノーボードやサーフィンに夢中になるような生活をしていました。その頃の体験を通じて得た「自然と共生」する感覚は、今でも僕の考え方や漆の仕事にもつながっているのかもしれません。

−−当初は、漆屋を継ぐつもりではなかったんですね。

堤さん 正直なところ、家業を継ぐことに特別な思い入れはなかったです。でも27歳の時に京都に戻って、工房で漆の精製に携わるようになってから、漆そのものの美しさに惹かれ始めたんです。特に生漆(きうるし)の美しさは格別です。カフェラテのような色合いととろみがあり、生命を感じます。自然と対話しながら精製を行う時間は、何よりも楽しい。漆精製の工程は自然物だから、気温や湿度といった自然条件に左右されるので自分の思い通りにならないことも多いんです。でもその不確実さこそが面白くて、どんどんのめり込んでいきました。

−−漆工場の現場で、漆の魅力を知っていかれたんですね。

堤さん そうですね。でもそれと同時に外のことも見えるようになってきたんです。漆の現状に直面して、最初はかなりショックを受けました。例えば、かつて年間500トンだった漆の消費量は、現在では25トンほどにまで落ち込んでいます。それだけではなく、漆を塗る職人や原材料の確保にも課題が多い。何とかしなきゃと思う反面、自分に何ができるんだろうという絶望感もありました。子どもが生まれてから、よりその思いは強くなっていきました。この危機的な状況を前に、何もせずただ受け入れて終わらせて良いのかと。漆に起きている現象は、地球環境の痛みと同様に感じていました。休日にサーフィンをしている時でしたね、「まずできることから自分で動いてみよう」と行動を起こしました。

−−そこからどのように行動を起こされたんですか?

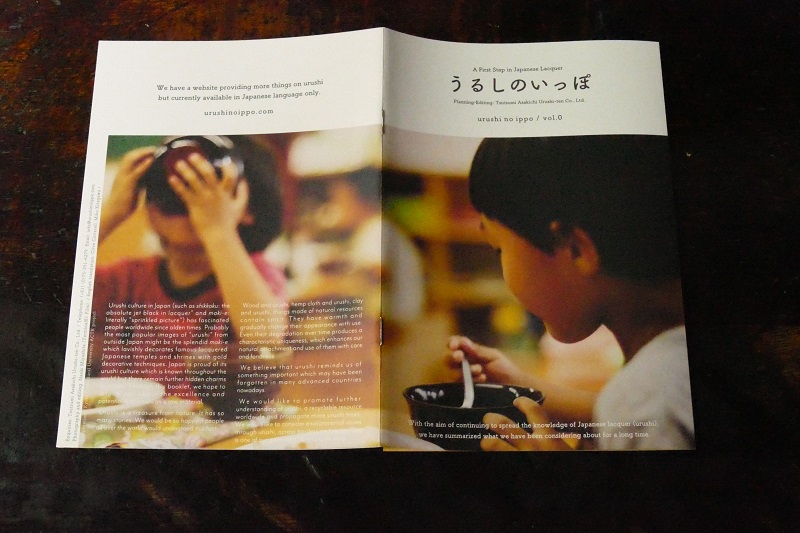

堤さん 2016年に「うるしのいっぽ」というプロジェクトを始めました。「漆」「工芸」というと煌びやかなものを想像してしまいがちですが、漆の魅力はもっと素材側にある。派手な部分だけではなく、木を植える人や漆を取る人、そこに関わるすべての背景を知ってもらいたいと思ったんです。

漆の持つ可能性や魅力を伝える取り組み「うるしのいっぽ」

−−漆を塗ったサーフボード「URUSHI×∞」などは、まさに堤さんにしかできない発信ですよね。

堤さん そうですね。翌年にスタートした「BEYOND TRADITION」は、サーフボードやスケートボードに漆を塗るプロジェクトでした。僕自身がサーフィンを通して、自然の美しさや怖さを教えてもらっています。海や山は大切で身近な存在、だからこそビーチクリーン活動なども自発的に関わりたいと思うんです。遊び道具として漆を取り入れることで、自然を愛する人たちにも漆の魅力が届けばいいなという思いから生まれました。僕は遊びが好きなので、このアイデアになっただけ。他の人であれば、また別のアウトプットになっていいと思います。

漆を塗り蒔絵を施したサーフボードは、息を呑むほどの美しさ

漆を塗り蒔絵を施したサーフボードは、息を呑むほどの美しさ

「BEYOND TRADITION」はドキュメンタリー映画にもなり、国内外で上映されました

「BEYOND TRADITION」はドキュメンタリー映画にもなり、国内外で上映されました

−−「うるしのいっぽ」以降は加速度的に、活動が広がっていったように感じます。

堤さん はい。「BEYOND TRADITION」プロジェクトに取り組んだ後は一般社団法人パースペクティブを設立し、2019年には植栽の輪を広げる活動を開始。「うえる」「つくる」「つかう」がつながるモノづくりの循環、「工藝の森」を提唱するようになりました。漆は自然と人とのつながりで成り立つもの。持続可能な形でそのつながりを守っていきたいと思っています。

堤さん またこれらの事象は街から離れた場所で起こっているんですが、それが私達が生活する街で体感しにくい状況があると感じていました。街中でつながる場所があったら良いなという思いから、2024年に工房&ショップ「Und.(アンド)」が生まれました。ここは、漆とその他さまざまなカルチャーのハブになれる場所。ワークショップをしたり、ギャラリーで物販や展覧会などを企画しながら、ジャンルや世代を超えて共に何かを生み出していくために開かれた場所です。

「うるしツアーズ」が紡ぐ新たな出会い

――JTBさんとスタートした漆体験観光「うるしツアーズ」も、その取り組みの一環なんですね。

堤さん 満を持してスタートした企画なので、嬉しいです。ずっとやりたいと思っていた観光ツアーですが、JTBさんと協業させていただいて、とんとん拍子に話が進みました。漆文化を守るためには、漆に関わる人や環境、そして生活のなかで漆がどう使われているかを知ってもらうことが重要だと考えています。そのためこのツアーは、漆の精製や工房の見学、伝統手法の「拭き漆」ワークショップなどを通じて、漆を身近に感じてもらえるよう工夫しています。

スワローさん ツアーガイドを担当する堤淺吉漆店のスワローです。たとえば佛光寺を訪れるプログラムでは、お寺で漆がどのように使われているかを見てもらいながら、漆と祈りの文化がどう結びついているかについてもお話ししています。

スワローさん ツアー中、寺院の境内にある「d食堂」で食事をする際は、漆塗りの器で提供します。汁物に使う「アサギ椀」の手にしたときのしっとりとした触感や軽さも、漆ならではの魅力を体感してもらえるポイントですね。

本山佛光寺の境内にある『D&DEPARTMENT KYOTO』

本山佛光寺の境内にある『D&DEPARTMENT KYOTO』

「アサギ椀」は軽いだけでなく、胴体を支える高台が高く、凛とした佇まいも美しい漆器

「アサギ椀」は軽いだけでなく、胴体を支える高台が高く、凛とした佇まいも美しい漆器

D&DEPARTMENTが手掛けるカフェ『d食堂 京都』では、お寺ならではの空気感を感じながら食を通じて京都の魅力を体験できます

D&DEPARTMENTが手掛けるカフェ『d食堂 京都』では、お寺ならではの空気感を感じながら食を通じて京都の魅力を体験できます

――ツアーでは、若い人や漆に詳しくない人にも魅力を伝えたいと伺いました。モニターツアーに参加された岡崎さん、参加されてみていかがでしたか?

岡崎さん(参加者) 漆の精製や工房の見学、箸に漆を塗っていく「拭き漆」ワークショップが興味深かったです。ガイドさんから漆の話を伺ったり、職人さんが働く様子をみたりすることで、漆は漆器以外にも建材や仏具など、私たちの生活のあちこちに溶け込んでいることを知りました。漆は芸術品としてのイメージが強かったですが、意外と身近にあるんだなと感じました。

木に付いている傷は樹液を取るためのもの。「漆掻き」と呼ばれる工程で、木への負担を考慮し傷は4〜5日ごとに付けられるそうです

木に付いている傷は樹液を取るためのもの。「漆掻き」と呼ばれる工程で、木への負担を考慮し傷は4〜5日ごとに付けられるそうです

堤淺吉漆店で漆精製の工房見学。現場の息遣いがリアルに感じられます

堤淺吉漆店で漆精製の工房見学。現場の息遣いがリアルに感じられます

国産漆の約70%が堤淺吉漆店で使われているという。驚き

国産漆の約70%が堤淺吉漆店で使われているという。驚き

「中国の大自然で育った漆が日本に届けられています。漆産業の多くは中国産漆に支えられています」と堤さん

「中国の大自然で育った漆が日本に届けられています。漆産業の多くは中国産漆に支えられています」と堤さん

漆を濾している様子

漆を濾している様子

「拭き漆」ワークショップでは、自分の手で箸に漆を拭きつけていきます

「拭き漆」ワークショップでは、自分の手で箸に漆を拭きつけていきます

藤本直樹さん(以下、藤本さん) 今回のツアーを堤さんと企画しました、株式会社JTB 京都支店の藤本です。フルパッケージのコースでは、生活のなかで漆がどう使われているのかを若者に人気のカルチャースポットで体験いただきます。そのひとつで、西木屋町通にある銭湯の「サウナの梅湯」さんでは、「薪窯(マキでお湯を沸かす窯)」の見学もできます。またここでは堤淺吉漆店が梅湯とコラボして制作した「漆桶」も実際に使われています。このようなコラボ商品をそのままツアーで体験できることも特徴です。ツアーはもちろん海外の方にも開いているため、英語対応のバイリンガルのツアーになっています。

「サウナの梅湯」とコラボして作られた、漆塗りの湯桶

「サウナの梅湯」とコラボして作られた、漆塗りの湯桶

――漆桶や銭湯見学も、風情があって楽しそうですね。

藤本さん ツアーのテーマは、「伝統と革新」。京都を訪れた旅行者が、縄文時代から日本の風土で使われてきた天然素材である漆を起点に京都の今を体感できます。近隣店舗とのコラボのなかで見いだされていく漆の新しい可能性を身近に体験する機会をつくることが、京都の文化の継承と発展につながっていくのではないかと期待しています。漆という「モノ」を起点に、これまでなかった人同士の連携や、チャレンジがどんどんと生まれており、この動きをツアーを通じて後押しする構造になってきているのが面白い点です。

この他にも、モノのストーリーを知って大切に育むことを目的にした、産地と消費地をつなぐ「モノの源流を巡る循環ツアー」も企画しています。今までにはない切り口と目線でモノの背景を知って、多くの人に気づきを楽しんでもらえたら嬉しいです。モノの背景を深く知る旅がサステナブルな暮らし方の実践へも繋がると考えています。

――確かに、これからはサステナブルな観点でも注目されそうですね。

堤さん 漆はプラスチックに代わるようなメイン素材ではありませんが、モノを大切に使い続ける文化を支える存在だと思っています。漆器は使い込むほどに味わいが増し、修理もできる。そうした文化を知ってもらうことで、自然や環境への意識も変わるきっかけになればと思っています。

堤さん 漆に対して「高価で特別なもの」というイメージを持つ方が多いのですが、本当は暮らしのなかに身近にあるものだということが伝えられたら嬉しいです。僕が目指しているのは、漆が「ただの素材」ではなく、人と自然、文化をつなぐ媒介として認識されることです。このツアーやプロジェクトを通じて、漆に触れる人が増え、興味を持った人たちが次の活動を生み出してくれたら嬉しいですね。漆文化が、これからの時代に合った形で生き続けられるように、挑戦を続けていきたいです。

おわりに

お寺を訪れて本堂に手を合わせる…漆を知るためのツアーに、この行程が組み込まれていることに最初は少し疑問を感じましたが、実際に訪れてみると納得。日本の歴史のなかで漆がどう扱われてきたかを体験できたことで、漆という存在が一気に自分の守備範囲に入ってきた気がしました。

そして、充実の工房案内。堤淺吉漆店の工房では、木桶に入った貴重な国産漆、静かに漆を塗る職人の姿、丁寧な仕事から生まれた多彩なアイデア商品を目の前で見ることができます。そんな空間で、これまでの取り組みや今後の展望について話を聞けば聞くほど、その柔軟な思考に引き込まれる感覚がありました。これからも、工房&ショップ「Und.(アンド)」を拠点に、想いに共鳴する若手たちへと受け継がれていくのでしょう。今後の活動が楽しみです。

京都には、ものづくりや文化の源流に触れられる場所が数多くあります。そして漆に限らず、京都にはさまざまな文化を守ろうと動いている人たちがいます。京都に流れるモノづくりや文化の源流に触れることができるツアーを通して、そんな人々の想いや自然に触れることは、何にも代えがたい貴重な体験となるはずです。

京都を歩くと路地ごとに景色が変わり、昔から続く景色の中に新しいスタイルのショップやカフェが並び、いつでも新しい京都に出会うことができます。うるしツアーズでは、漆について学び体験しながら、文化的景観が生まれている場所(カルチャーポイント)を巡るツアーを行っています。コースは2.5時間と5時間の2種類。詳しくは下記のリンクよりご確認ください。

株式会社堤淺吉漆店代表 / パースペクティブ共同代表

明治42年創業の漆屋の4代目。採取された漆樹液から受け継がれてきた伝統工法や、新たに開発した高分散精製工法を駆使し、文化財修復や伝統工芸など現場のニーズに合わせた様々な漆を作りだす。1万年前から日本の風土で使われてきたサステナブルな天然素材「漆」を、次の時代に継承するべきものとして、「SURF×漆」「BMX×漆」「SKATE×漆」など伝統の枠に囚われない漆の可能性と、植栽の輪を広げる活動を進めている。 堤 卓也の記事一覧へ >

漆の複合施設

住所 :京都府京都市下京区間之町通松原上る稲荷町540番地

営 :11:00~18:00

休 :第2・4土曜日、日曜日、祝日定休

※営業情報は2025年3月時点のものとなります Und.の記事一覧へ >

ライター