ライフスタイル転換のための仕掛け=プロジェクト

脱炭素に貢献するけど、脱炭素だけではない。

プロジェクトを通じて、

楽しい、かっこいい、ワクワクする魅力的な「変化」が起こっています。

今回は、「京都の冬は寒くないプロジェクト」を始めた、株式会社フラットエージェンシー 執行役員/部長 橋本 浩和さん(以下、橋本さん)と、コーディネーター兼アドバイザーの有限会社ひのでやエコライフ研究所 取締役 山見 拓さん(以下、山見さん)に、プロジェクトに対する想いについてお話を伺いました。

「京都の冬は寒くないプロジェクト」の取組内容はこちら(https://doyoukyoto2050.city.kyoto.lg.jp/projects/tsunagari-sumai/)をご覧ください!

京創ミーティングに参加したきっかけ

橋本さん: 会社として地域や社会に貢献したいという思いがありましたので、京創ミーティングのプロジェクトに参加しました。また現在管理している木野寮のように学校にも貢献できるというところで、私たちの仕事を通して、皆さんと一緒にやっていけることが動機だったかと思います。

参加する前に懸念していたことや期待していたことなど

橋本さん:普段の業務をしながら、このプロジェクトに参加して、ちゃんと進めていけるかどうかというところに少し不安がありましたね。期待していたことは、普段の業務で関わる方とは違った方々と関わることができるので、新たなセッションみたいなものができるのではないかという期待感がありました。

― 新たなセッションに期待感があったとのことですが、今回のプロジェクトで、これまで関わってきていなかった方との関わりが生まれたと思いますが、印象に残っていることは?

橋本さん:ここ数年、団地の再生など行政さんとの取組が増えてきている印象がありまして、これからは官民が一体となって、よりよい社会に向けて一緒にやっていくのが大事なのかなと思っていました。また普段は賃貸管理や仲介業務しているので、山見さんにつなげていただいたことによって、お部屋の改装の時など新たな視点が生まれてきたり、学生に対して環境や断熱について話してもらったりと新たなコラボが生まれたりすることがすごく良かったと思いました。

(写真:橋本さん)

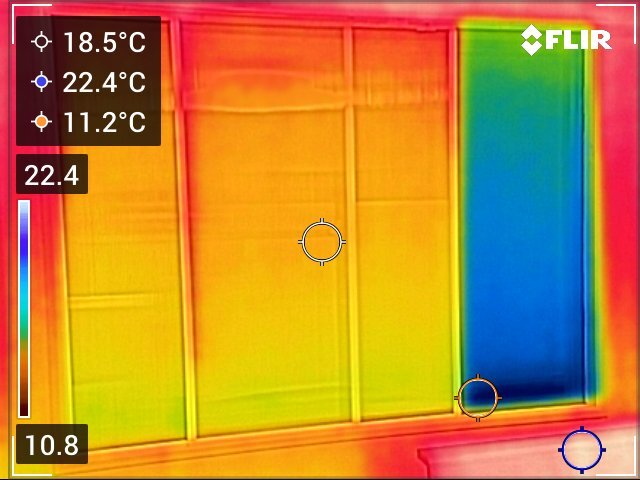

― 精華大木野寮で断熱ワークショップを始めたきっかけは?

橋本さん: 当時コロナ禍で、様々なイベントがまだすべて中止になっていて、つながりが希薄になっていた時だったので、寮の学生たちが少しずつ集まれるような場づくりとして、断熱を通したワークショップはそのきっかけになったとすごく感じています。

― ワークショップは15人ぐらい参加されていますが、実際に参加されていた学生たちの反応や広がりはいかがでしたか?

山見さん: 学生の方からごみとか要らない服を集めるとか、他のテーマのことでもっとこうしたい、こうしてほしいみたいな意見や広がりがありましたよね。

橋本さん: そうですね。そこから古着を集めたりとか、大掃除したりとかにも広がりましたね。自分たちのマンションだから自分たちでしようってことで、僕らも一緒にちょっと大掃除したりとかはワークショップきっかけで生まれましたね。

― ワークショップ自体は断熱の話でしたけれども、そこから環境配慮のことへ広がっていって、古着回収や大掃除の実施につながったというのは、良い変化ですね。確かに寮って自分たちの場所であるから、そういうことが言える環境が整っていたのかもしれませんね。

橋本さん:そこから寮内で有志でのグループラインができて、困りごととか集まる日とか今でも連絡を取り合っているみたいです。また必要があれば弊社に連絡が来るようになりましたね。

(写真:木野寮SDGsワークショップ)

― 実際に寮内にRELEASE⇔CATCHの古着回収ボックスを置かれたそうですね。

橋本さん: そうですね。寮で運動会イベントをしたときに、同志社の女子学生さんが来てくれていて、プロジェクトの話を色々していたところ、ゼミ活動の一環で古着を集めてもいいですかと提案してくれまして、寮の北棟と南棟に2つ設置することになりましたね。結構たくさん集まっていましたし、よかったです。回収ボックスはイベント期間中だけだったので一旦引き上げていますが、その後学生たちで各自必要のないものを良かったら使ってくださいみたいな場ができているみたいです。

― 学生たちが主体的に、要らないものボックスみたいなものを持続的にやっていけていることがすごくいいですね。

橋本さん: やっぱり学生たちも勝手にやるみたいな感じだとなかなか動けないんですけれど、こっちから背中を少し押してあげると自ら動いてくれるっていうのは、このプロジェクトをやったことによって、僕らも気づかされたところかなと思っています。

(写真:木野寮断熱ワークショップの様子)

― 現在、計画中の木野寮の断熱改修はどのように進めるのですか?

橋本さん:事業者に入ってやっていただく分と、京都精華大学の建築学科の学生が一部備え付けの家具などは大学で作って、それを設置するような流れになっています。学生が作る家具は、京都市環境保全活動推進協会の谷内口さんからご提案いただいて、僕が大学にその提案を持ち掛けて、そこから始まりました。

山見さん: 建築学科ともつながっていますし、現場があるので、そこに学生連れてきて、どんな風に改造したらいいか、みんなで発表するっていう会を設けましたね。 それで、その中に断熱の要素を盛り込んでもらいつつ実際に解体とかの作業に学生たちも参加できたらいいよねというのが、次のステージになってきています。寮だけに限らず、大学全体の巻き込みがさらに広がった感じがしていますね。

― また“広がり文脈”で、京都市立工学院高校が今回の断熱改修に興味を持たれていて、一緒に断熱WSをできないかを調整しているところですよね。

山見さん:実は寒かったりジメジメしていたりっていうことはあるんだけど、あんまり声にする機会がないと思うんですよね。なので、今回このプロジェクトで部屋を改善していくという大きなテーマの中で、住んでいる学生さんが主体的に話し合って、改修するっていうことをやれているし、そういう場があるということが、とっても大切な取組だなと思っています。

― そうですね。学生寮に住んでいる学生さんで、そのように思っている方は結構いるかもしれないですよね。

山見さん:そうですね。この後は自分たちが次の住まいを見つけていく段階になっていったり、いつかお家を買ったりする世代でもあるので、やはり今の時点で、断熱とかそういうことが大事だということを意識してもらえたのは、すごく良かったと思っています。

(写真:山見さん)

― フラットエージェンシーで取り組んでおられる左京区大原の農園の取組も教えてください。

橋本さん: もともとは社員の交流目的で始まりました。OHARA FARMYさんからの畑を会社で借りて、業務として畑作業をやってきていました。その後、それをもっと広げたかったので、先月(2024年9月)ごろから入居者の方も実際に活動に参加されています。

― 社員の反応はどうですか?

橋本さん: そうですね。全然違う他部署との交流をしていますし、作業しながらなので、自然と交流ができますしね。農作業なので、年代も関係なくやっています。また弊社の事業の変化として、弊社が所有している鷹峯の土地にOHARA FARMYの協力のもと、農園付きの物件を企画しているところですね。

― プロジェクト活動の発信や従業員の反応について、社員の方にはこういった木野寮や断熱プロジェクトの取組を共有していますか?

橋本さん: 活動は、社内のニュースリリースに全部載せて、社員全員に共有しています。ニュースリリースは、新入居者やオーナーさんも結構見てくれています。読売新聞からの取材もありました。

― 周りの方の反応はいかがでしょうか?

橋本さん:僕らの地域での活動を見て、地域密着の会社に物件を預けたいとか、そんな風に言ってくださることがありますね。

(写真:木野寮断熱ワークショップの様子)

― 社内の若手の方の感想や参加した人の反応はどうでしたか?

橋本さん: 不動産仲介とか、本業の業務とは違うこともできるんや、みたいに思ってもらえたのは良かったかなと思いますね。僕らが持っている不動産事業の可能性はたくさんあるし、考え方によってはいろんな視点から物事を見れることを知ってもらえたことですかね。 業務のなかで、壁に当たったりとか、ちょっとこうマンネリ化してくるところはあるんですけれど、こうやっていろいろ違う切り口になってくると、仕事が楽しいなとか思ってもらえるようになってきたのかなとは感じています。また会社としても京都精華大学や企業など様々な方と関わりをもって、新しい情報を得られたという点でも良い刺激になって、勉強になりましたね。

― 京創ミーティングのロジックモデルの中でも、このプロジェクトでスタッフの仕事への満足感の成果の部分にアプローチできているのかなっていうように実感します。少しずつではありますけれども、結構進んできたということがよくわかりました。

今後どんな事業者にプラットフォームの参加を勧めたいか

橋本さん:京都に貢献したいとか、地域に貢献したいと考えている企業に一緒に参画いただいて、一緒になんかできるのがいいと思います。時間かかるものなので、パッと収益が上がるとか結果が出るっていうのではないんですけれど、長い目で見て、地域のこととか、環境のこととか、京都のこととかを考えてもらえるような企業に入ってもらえるといいですね。やはり会社によって考え方が全然違うとは思いますので、業種問わずその辺を共感してもらえるところじゃないと、なかなか同じところへ向かって走っていけないのかなとは思います。

(写真左:橋本さん、右:山見さん)

京創プラットフォームに期待することや後方支援のメリット

橋本さん:少しぼんやりとはしていますが、困ったことを投げかけたら、じゃあこうやりましょうよみたいな一緒に課題解決できたらいいかなとは思いますね。やはり行政や協会の方が入っていただけるというのは、説得力と信頼性の面で全然違うので、ありがたいですね。社員にもわかってもらいやすいですし、京都市ときっちりやっているんだなというような良いイメージがあります。

(インタビューは2024年10月に実施しました。)