一澤信三郎帆布のもののまわり

1905年、「一澤信三郎帆布」の前身である「一澤帆布」が創業。京都の職人たちの道具袋の製作から始まり、上質な天然の帆布素材でかばんをつくり続けている。1980年より4代目の一澤信三郎氏が家業を継ぎ、京都・東山で工房と唯一の店舗を構え、効率や利便性だけを追い求めず、製造直売のスタイルを貫く。一つ一つに職人の技が光るものづくりと、廃番がなく、つかい手に寄り添う商い。丈夫で長持ちする帆布製のかばんは、修繕を経ながら多くの人々に長く愛用されている。

株式会社一澤信三郎帆布

京都府京都市東山区東大路通古門前上ル高畑町602(店舗)

Tel. 075-541-0436(代表)

www.ichizawa.co.jp

京都らしい使い手の見える商い

京都には、昔から石加工職人、ほうきを拵(こしら)える職人、障子の職人、そして鍋底に空いた穴を修理する職人などが多くいた。物を買い、使い、直すことまで全てが一つの地域で循環されていたのだ。そんな職人の町で1905年から「帆布」と向き合い、職人たちの道具入れから現代の暮らしにあったものなど、商品のデザイン、製作、販売までの全てを行なっているのが「一澤信三郎帆布」だ。一つ一つが職人の手づくりであること、使用する国産素材へのこだわり。効率重視ではなく、長く愛用できるようにと一つ一つの行程での丁寧な作業。ものづくりの現場が海外へと移転していく中、京都でものづくりを続けるこだわり。これら全てを「時代に遅れ続けるものづくり」と信三郎社長は話す。

「昔、ある商社が背広の製作をモンゴルに依頼したら、背広の襟の部分にボタンが付いて納品されたことがあるんや。モンゴルは寒いから、反対側の襟についているボタンホールを使って止められるよう気を利かしてボタンをつけた」と、信三郎社長は話してくれた。ものづくりの地域が変われば、ものに対する常識も変わる。すぐ近くで作っていれば、起こり得ない誤解も、場所が変われば起こりうるということだ。

この場所でものづくりを続ける理由のもうひとつは、京都の店に直接足を運び、実際に鞄を手に取って、帆布の手触りなどを五感で感じて商品を選んでほしいという思いだ。実店舗があることで、お客様の様々な要望を身近で聞き、その要望を工房と共有し、ものづくりに活かすことができる「使い手の見える商い」。それが京都らしい、地域と関係性を保つ商いなのだ。(スワロー茉柚クレア/学生)

暮らしに馴染む “ええ味”のかばん

店頭に並ぶ帆布のかばんはどれも、シャキッと硬く、真っ直ぐな折り目が付けられている。一つずつ、職人の手でつくられたかばんを前に、使うこちらの背筋も伸びる。「売られている時が完成形ではない。使い込んでいくうちに“ええ味”が出てくるのを楽しんでもらいたい」と信三郎社長。20年間以上愛用されたかばんの硬い帆布は、荷物の重みで柔らかく変形し、 “ええ味”が出ている。使い手の身体に馴染み、その表情も柔らかく風合いを増して変化していく。

「一澤信三郎帆布」のかばんは長く愛用してもらうために、“丈夫であること”が大切だ。使い込む中で劣化しやすい持ち手は、長く使っても切れないよう三重に、ポケットは物を出し入れする際に傷みにくいように上部のみ二重に縫い付けられる。外からは見えない裁断面も、ほつれないようにバイアステープで包むほか、縫い終えた糸の始末は、一つ一つ手で結ぶ丁寧さ。職人たちの「長く大切に使ってほしい」という気持ちが、技となり、デザインとなってかばんの表情に出る。使い手の背筋が伸びるのはもっともだ。愛用し続け“ええ味”に育てたかばんだからこそ、直して長く使いたい……と、月に100件ほど修繕の依頼が寄せられる。使い込まれた唯一無二のかばんの修繕は、縫い目を一度解き、破けた箇所などを新しいパーツに付け替え、解く前と同じ縫い目で縫製するなど、職人の鍛えられた技術が生きている。 「一澤信三郎帆布のネームは、“ロゴ”ではなくて“製造責任”」。この言葉の通り、一つ一つのかばんと向き合う実直で真摯なものづくりの姿勢は、使い手の暮らしに心地よく寄り添うことを願うからこそのものである。(岡田彩乃/IT企業営業)

熟練の技を生かし、つかい手を考えたかばんづくり

取り扱う素材は100パーセント自然に還る、麻と綿を使用。職人が生地を裁断した後、かばんとして加工していく行程では、2、3人が1チームになり製造している。作業しやすく美しい縫い目を付けるために、切り株を活用した加工台の上で、硬い帆布を木槌で叩き、折り目を付けるほか、帆布に印を付けたり、底鋲を取り付けるなどを下職人が担当。ベテラン職人は、戦前から使われる年期の入ったミシンを操り、丁寧に縫い上げかばんとして仕上げる。下職を経て本格的にミシンを踏めるようになるには、7、8年程かかり、ベテラン職人の中には、20年以上の職人歴がある人も少なくない。約100年以上同じ作り方で、型に廃番が無いため、50年前のデザインでも、腕と素材があるので再現が可能だ。

縫製時は、糸を無駄にしないために同じパーツを続けて縫い進める工夫を凝らす。ひと昔前まで端材は燃料として活用するほか、軍手などに生まれ変わらせていたが、現在は幼稚園など、子どもたちの工作材料として提供され再利用される。そこには、京都の人々の暮らしに受け継がれてきた“しまつのこころ”が生きている。身近な製品の多くは、加工の拠点を海外に移しているが、生産の現場との距離が遠いと仕上がりまでの工程や管理、確認が難しい。一方「一澤信三郎帆布」の、ものづくりは、創業から変わらず、店のすぐそばに工房がある。創業からの積み重ねを大切にしながらも、スタッフがデザイン案を出し合い、使い手の声を反映させるなどの改良が繰り返され、製品化に至る。時代に沿って、スマートフォンのポケットを追加するなど新しい工夫も生まれる。カタログ撮影までも、社内のスタッフが全て担当し、販売後も修理で関係性が続くなど、つくり手と、使い手の距離が近いのも、「一澤信三郎帆布」の特徴だ。(森 由美/NPO事務局)

無駄を省いたこその気持ちよさ

店舗に隣接する工房で、職人の手によって一つ一つつくられる「一澤信三郎帆布」のかばん。工房では、職人たちが黙々と作業に取り組んでおり、その姿勢からは誇りと楽しみが感じられた。信三郎社長は、「ものを作る喜びを職人に感じてもらいたい」と語る。

職人の技を支えるのは、シンプルな道具のみ。最先端の電子機器などを駆使するのではなく「うちは人が道具を使っている」と、戦前から使われた重厚感あるシンガーミシンや、使い込まれた木槌、鍛治職人による裁ち鋏が愛用されていた。職人達は、これら癖を持った道具の個性を見極めながら、相棒の馬のように乗りこなし、使いこなしてかばんをつくる。マニュアルのないかばんづくりは、自由度が高く、職人の経験値も向上し、かばん作りの知見や技術も蓄積されていく。

丁寧なものづくりの姿勢は「無駄のないものづくり」にも表れる。仕事の依頼は工房に確認し、納期内で、品質に妥協せずつくれる量しか受注しない。必要なものを無理なくつくる工房のリズムを乱さない方針は、結果的にエネルギーや資源、環境に配慮した製品づくりにつながる。一見保守的で制約のように思えるこのアナログな手作業は、実際には職人たちの柔軟さと創造力を引き立てる仕掛けとなっている。選り抜かれた天然素材の帆布は、ものづくりを楽しむ職人たちの手でかばんへと生まれ変わる。作り手が込めた気持ち良さは、使い手にも自ずと伝わる。工房を後にした時、「一澤信三郎帆布」のかばんはさらに愛おしく気持ち良く感じられた。(坂本 陽太郎/メーカー設計開発)

かばんへの愛が繋ぐ、深くて長い人々の輪

真っ直ぐな縫い目、ほつれにくい糸の始末。見えない部分にこそ手間暇を惜しまず丁寧に作られたかばんは丈夫だ。長く愛用するうちに、使い手にとって相棒のような存在となる。だからこそ修繕に出し、さらに長く愛してくれるお客さまも多い。かばんの修繕は、まず予算や修繕したい部位など、使い手の要望をしっかりと汲み取ることから始まる。その後、修繕を担う職人によって、交換すべき場所の糸がひと針ずつ解かれ、新しいパーツに変えられ、元の縫い目と同じ穴に針をおいて糸を通していく。愛を持って施す作業だ。かばんの修繕を通じて、作る人と使う人の間に長い繫りが生まれる。長く続くご縁は先代の頃にまでさかのぼり、愛用したかばんを手に店舗に来られる年配のお客さまもいるという。

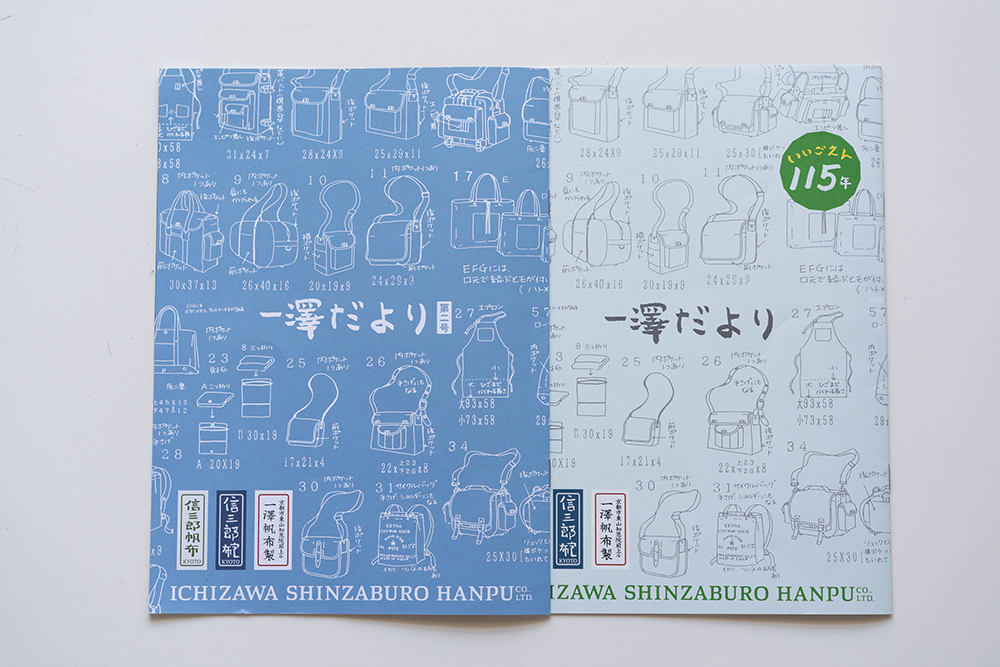

そんな中、コロナ禍に入ってからは店舗を開けられず、お客さまの声を感じられない日々が続いた。そこで約5万人のお客さまに、一澤信三郎らしさを詰め込み、「一澤だより」と題したお便りを送った。掲載されているのは、職人のかばんづくりに対するこだわりや想い、新作商品の案内や店舗周辺のおすすめ散策スポットなど。写真撮影、原稿やイラストなどの製作から発送作業まで、全てをスタッフ総動員で行った「ご機嫌伺い」は大変に好評で、作り手と使い手を繋ぐものとなった。どんな時も使い手を思う気持ちが表れた、質の良いかばんの評判は海外でも口コミで広がっている。「一澤信三郎帆布」のかばんが繋ぐ深くて長い人々の輪は、どこまでも広がっていく。(青木 穂/大学生)